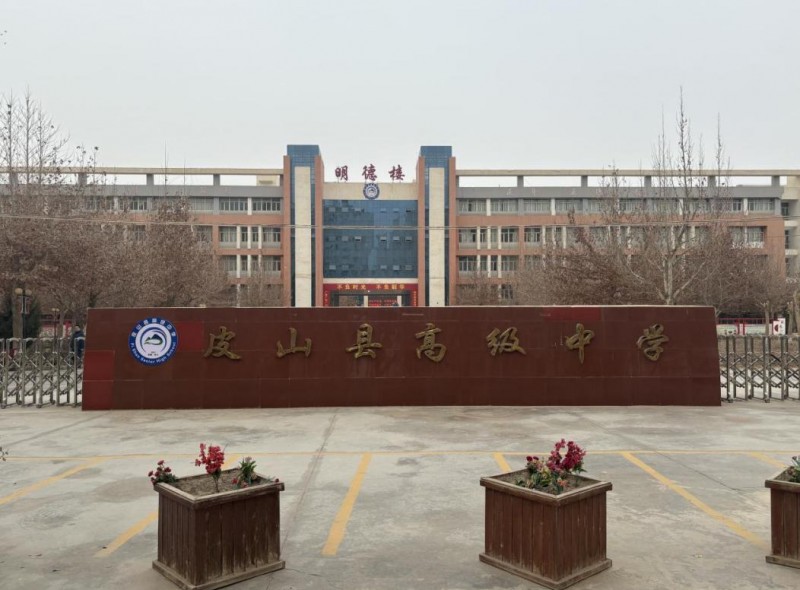

在新疆塔克拉玛干沙漠南缘的皮山县,常年风沙肆虐,教育资源的匮乏曾让这里的孩子难以触碰到更广阔的世界。

如今,这里的孩子头戴VR眼镜“穿越”历史长河,手持学生机与AI对话学习古诗,透过智慧课堂与历史人物“面对面”……

“沙漠的那边是什么?”“是海、是五颜六色的海。”课堂上,教师的回答让学生们畅想起了更远的世界。

从“缺师少教”到“智慧课堂”:一场教育模式的革新

走进皮山县安徽实验学校,朗朗读书声从远处传出。

四年级学生穆尼热·麦麦提轻点屏幕,古诗的发音、笔顺以动态形式跃然眼前,AI系统实时评测她的朗诵和默写,错误之处被精准标注。“以前老师少,很多字词发音不准,现在跟着专题课堂学,我的普通话进步特别快!”她兴奋地说道。

这所占地400亩、投资近10亿元的学校,是安徽省对口援疆的标杆项目。2021年,皮山县将5个乡镇薄弱初中和1所乡村小学整合于此,打造出拥有172个智慧教室、2个标准操场、VR思政实验室和AI人工智能实验室的现代化校园,硬件设施不仅在南疆首屈一指,甚至媲美东部发达地区。然而,比硬件更值得关注的,是智慧教育带来的教学变革。

“过去,一个老师要教好几门课,甚至同时带不同年级的学生。皮山县安徽实验学校赵继宏老师回忆道。师资匮乏、教育水平滞后,曾是制约皮山发展的最大瓶颈。如今,智慧课堂、心语小屋、AI朗读厅、大数据精准教学系统……这些“黑科技”让课堂焕然一新。

一堂古诗课上,学生戴上耳机,跟随系统练习发音;思政课上,智慧课堂虚拟场景重现开国大典,爱国情怀油然而生......

从“不敢开口”到“大胆表达”:边疆孩子的蜕变之路

回忆起之前学普通话的情景,皮山县高级中学高二年级的麦尔耶姆·阿卜力孜捂着嘴笑了很久。

她表示,刚到双语课堂时,连"你好"都结结巴巴,维吾尔语的发音总在嘴边打转。记得那时候老师把拼音写成彩虹卡片,用烤包子奖励每个发音准确的音节,课间带着大家玩"花儿超市"游戏,用普通话喊"欢迎光临"。

如今,这个曾经怯生的女孩会用普通话主持班会,给远方的笔友写信。在课间休息环节,她用流利的普通话说道:“我想走出皮山去深圳,去看一下那里的高科技。”

智慧教育不仅改变了学习方式,更重塑了孩子们的自信与梦想。

关于信息科技的教学,皮山县安徽实验学校赵继宏老师坚持让学生主动找问题,“只有学生发现问题,才能对症下药。”

AI人工智能实验室里,八年级的玉苏普江·图尔逊巴克正在与同学调试机器。“我想造一个智能交通信号灯,能够根据车流量自动调节时间。”说这句话的时候,他的眼睛在发光。

在VR思政教室,努尔夏提·伊力扎提戴上VR设备“亲临”祖国边境:“我好像听到了战士们的呐喊。”

这些变化背后,是皮山县智慧教育应用与成效高质量落地的窥见。

从“帮扶输血”到“自主造血”:一条可持续的振兴之路

发展教育,师资先行。这里早已不是以前那个师资短缺的皮山。

在科克铁热克镇第一中心小学五年级语文课上,李杰老师正在讲授《祖父的园子》一课,

蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱,学生们在智慧课堂上与这些动物沉浸式玩耍,他们听见了不一样的声音。

环顾校园,胡杨树虽然凋零,但不久便会绿树成荫,这象征着教育的生命力。

“我们努力打造一支高素质教师队伍,让学生们能茁壮成长。”皮山县高级中学副校长艾沙江·阿不都吉力力的话掷地有声。

皮山县高级中学目前有100多个行政班级,6000余名学生,随之而来的教学和管理都面临诸多掣肘。校长表示,强教必先强师,学校已有430余位专职教师投身教学,从内培优,向外学习,这些沙漠里的孩子飞向更远的地方。

更令人振奋的是,教育公平的阳光正洒向每个角落。来自云南、甘肃、安徽、广西等天南海北的教师们,正接续来到这里扎根,众行者拾柴点亮孩子们的梦想。

从“教育洼地”到“质量飞跃”:一组数据的时代答卷

智慧教育的种子,已在戈壁滩上结出累累硕果:

教师能力提升:教师国家普通话水平测试通过率较2020年提升18.9%。

学生全面发展:全县小学生听说理解能力环比提升26.1%,阅读理解能力环比提升13.9%,学生整体的语言能力明显提升。

高考逆袭:2024年本科达线率接近20%,升学率提升幅度3.8%,专科达线率超99%,创皮山历史新高。

好风凭借力,风好正扬帆。皮山县教育局教学研究室副主任阿尔祖古丽·卡地尔介绍,通过“智慧教育2.0”项目,皮山县未来要逐步构建起“智慧学校、智慧教室、智慧课堂、智慧教师、智慧学生”五位一体的体系。

当"创新基因"遇见新疆的"胡杨精神",当尖端科技邂逅边疆教育,这里的故事正在告诉我们:没有偏远闭塞的角落,每个孩子都能享有公平而有质量的教育。

时间:2025-04-02 11:01:20

时间:2025-04-02 11:01:20  作者:版权所有者

作者:版权所有者  来源:教育信息化在线

来源:教育信息化在线  分享:

分享:

中央电化教育馆《2014年百所数字校园示范校建设项目工作要点...

中央电化教育馆《2014年百所数字校园示范校建设项目工作要点...